まちの位置

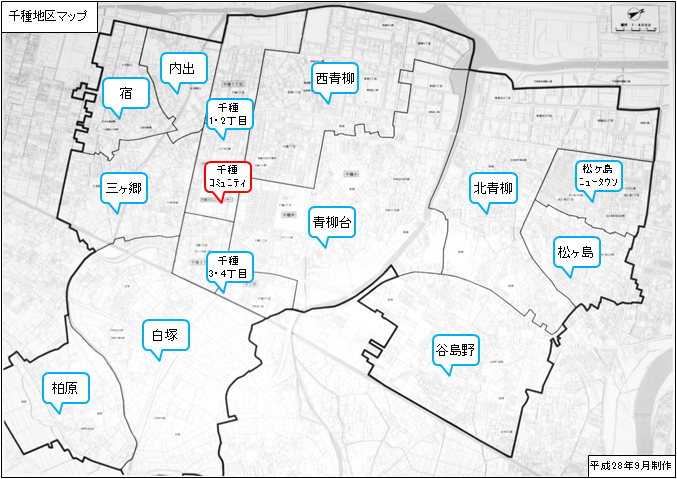

千種地区はJR五井駅から約2.0km~4.3km、姉ヶ崎駅から約1.4km~4.2kmに位置します。青柳台、西青柳、北青柳、松ヶ島、松ヶ島ニュータウン、谷島野、柏原、白塚、三ヶ郷、宿、内出、千種1・2丁目、千種3・4丁目の13町会からなっており、北西部は京葉臨海工業地帯に接し、南東部はJR内房線を跨ぐ約540haの区域です。

まちの形態としては、市街化区域内の未整備地区は松ヶ島・北青柳・西青柳・今津朝山(三ヶ郷、宿、内出)地区、土地区画整理事業済は5ケ所(準工業地区含む)、市街化調整区域は白塚・柏原地区となっています。行政区としても姉崎支所と五井支所管轄に分かれており、地域活動を行う上での支障も多々あることから、支所の設置要望が多く寄せられています。

まちのおいたち

千種とは、夫木集(ふぼくしゅう)にある「千種の浦」という歌から名づけたと言われています。

「咲匂う 千種の浦の汐風に 秋は色々の浪ぞよせくる」法印定円

「色々の かひ(貝)ありてこそひろわるれ 千種の浜をあさるまにまに」読み人知らず

江戸時代には青柳の一部が佐貫城主1万6千石阿部駿河守の領主であったほか、明治4年の廃藩置県や区制の施行に伴い合併、編入などを経て、明治22年の市制・町村制の施行に伴い、松ヶ島、青柳、今津朝山、柏原、白塚の5ヶ村が合併して千種村が誕生しています。

その後、昭和28年制定の町村合併促進法に基づき、昭和30年3月20日に松ヶ島、青柳が五井町と合併、さらに31日に今津朝山、白塚、柏原が姉崎町に編入され、更には昭和38年5月1日には五井、姉崎町を含む5町の合併により市原市の誕生となっています。

(参考:市原市将来像策定調査より)

産業

昭和30年代までは当地区の大半の人々は、かつては半農半漁によって生計を立てていました。農業は、肥沃な土壌と養老川からの灌漑用水利用による稲作が主体であるが、そのほか青柳地区では高品質の大豆の生産が盛んで「青柳大豆」と称されていました。

漁業は、江戸時代頃からエビ、アナゴ、イカ等の近海漁業が盛んで、前川河口付近は魚を満載した漁船が行きかっていたといいます。このほか、貝類 や海苔の養殖が盛んで、海苔については、明治30年代より盛んになり大正末年における青柳の種ひびは1万坪を超えました。貝類については、青柳のバカ貝、ハマグリ、アサリも名高く特にバカ貝は青柳と異称が付くなど全国的に有名でした。

このように当地は遠浅の海を利用した産業が盛んでありましたが、昭和40年代の工業地帯の造成により漁場は失われ、石油コンビナート群に変貌していきました。このような状況において漁民は転業を余儀なくされ、進出企業等への就職や貸家業、各種商店等を営む人が多くなっていきました。

また、白塚、柏原地区においては、果樹(梨・柿)の栽培が盛んで、特に梨の栽培起源は古く、文政7年(1824年)には白塚で梨畑を作っていたという文書が見つかっています。

文化

当地区には指定文化財は存在しませんが、他地区に比べ神社が多いのに気付きます。

主な神社としては、今津朝山の鷲神社を挙げることができます。祭神は天日鷲命(あめのひわしのみこと)で相殿に日本武尊が合祀されています。明治42年頃まで、鷲神社境内から区内の道路両側には毎年12月になると酉の市が開かれていたといいます。

また、青柳には若宮神社があります。祭神は大鷦鷯命、相殿に武内宿彌と木兎宿彌とを祀り昔から青柳地区の産土神として蔡氏、漁業を営む氏子の篤い信仰を集めていました。

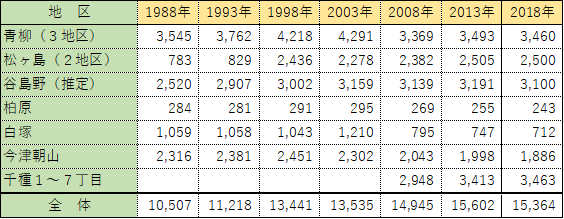

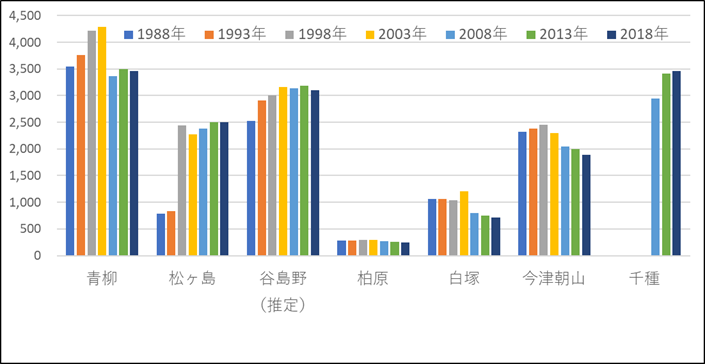

人口の推移